Intervista a Dante Rampini: traduttore della Divina Commedia in lingua parmigiana

di Martina Conforti e Luna Piazza

Quali sono state le difficoltà principali nel tradurre un’opera così complessa? Per tradurre occorre conoscere, e la prima difficoltà, alla mia età, è stata studiarla nei due sensi: laico e religioso, attraverso due specifiche pubblicazioni e due distinti commenti. E’ stata per me la lettura giusta. Senza quella non avrei potuto cogliere il lato profondo dell’opera. La seconda è stata quella di elevare il dialetto all’altezza del volgare fiorentino, sapendo che per Dante, il parmigiano, era un dialetto “orrendo” . Ho così dovuto impegnarmi molto perché il dialetto non è parallelo all’italiano e per raggiungere lo scopo del giusto senso, ho perseguito vie indirette e trasversali, penso con simile impatto gergale richiesto dall’autore.

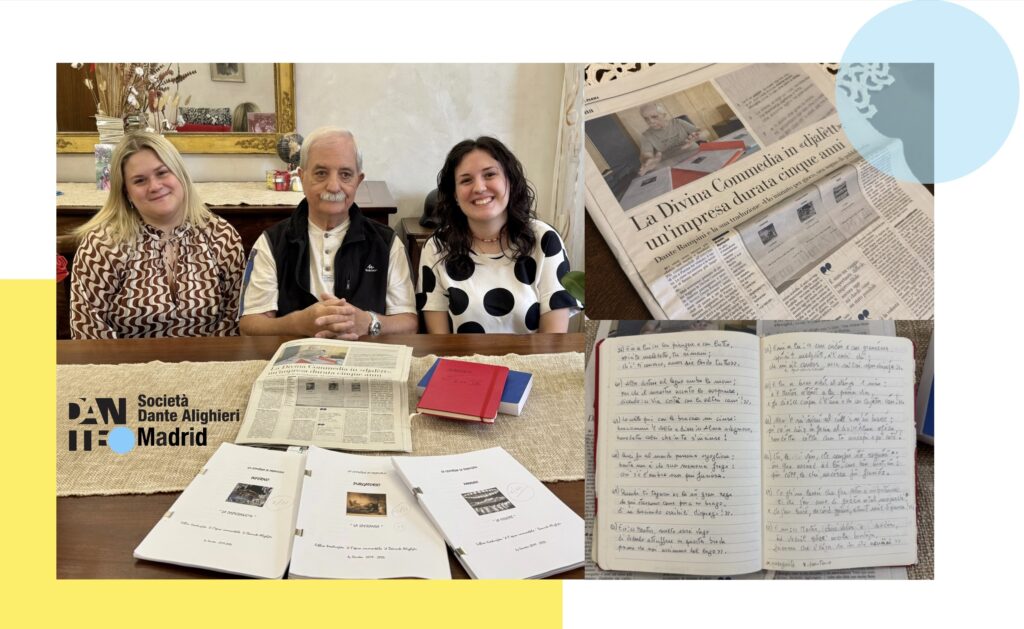

È riuscito a fare tutto da solo, oppure ha chiesto aiuto a qualcuno? Si ho fatto tutto da solo, riscrivendola a mano libera dall’inizio alla fine; a sinistra del quaderno in italiano e a destra in dialetto parmigiano, questo dal 2019 al 2024. Nel 2025 dopo l’intervista alla Gazzetta di Parma, la Consulta per il Dialetto Parmigiano, mi ha chiesto, dopo averne presa visione, di correggere le accentazioni delle vocali O/EA/ in quanto anche il dialetto non ha uniformità di accentazioni (es: la O ne ha 4) e quindi di fonalità diverse, per cui la lettura deve essere corretta. Cosa che sto facendo in questo periodo insieme a loro: io correggo e loro controllano.

Ha cercato di mantenere le rime e la metrica o ha preferito dare priorità al significato? Ho mantenuto la disposizione del testo Dantesco (e non potevo fare diversamente) sia per la rima incatenata sia per le terzine mantenendone (con le enormi difficoltà sopra citate) il significato. Unica licenza poetica è quella di dare in certi passaggi (es.: canto V ) un po’ di parmigianità al testo.

Pensa che il dialetto possa ancora avere un ruolo attivo nella cultura di oggi? Si anche per questo (riscriverla in parmigiano-parmense) non può che essere un fatto culturale, che può servire ad avvicinare i giovani (soprattutto i nuovi giovani ) al loro dialetto, (come per la poesia) anche in età pre o scolare; o per comprenderla meglio per chi a scuola, (conoscendolo un po’) la studia come materia; e poi: come ci si puo definire “parmigiani” se non si conosce quello che ti distingue da un reggiano o piacentino? Oggi è per me, anche un importante elemento di integrazione dei nuovi italiani di Parma.

C’è verso o un canto a cui è particolarmente affezionato? Può citarlo? Sì, il primo (i suoi timori e l’incontro con Virgilio) e il quinto dell’inferno (l’incontro con Francesca e Paolo) che in parmigiano non perdono nulla del pathos di quella paura, ansia, soddisfazione e tragedia ). Ma anche altri nel Purgatorio e Paradiso.

Dove si può trovare la sua traduzione? È pubblica, disponibile online? O sta cercando qualcuno che pubblichi la sua opera? La ” pubblicazione” doveva partire in questo periodo, ma tutto è fermo perché il testo “completo” è in fase di riscrittura per le ragione sopra descritte. La casa editrice è d’accordo, meglio correggere prima che poi. Sto invece cercando un finanziatore/filantropo ( Associazione, Fondazione, Società, Privato) che mi dia una mano concreta, perché l’opera in se può essere costosa e il mercato dialettale è territoriale e quindi limitato e difficilmente è in grado di coprirne i costi.

Se dovesse descrivere in poche parole, cos’è per lei il dialetto parmigiano, cosa direbbe? Fin da bambino (allora si nasceva in casa) si masticava il dialetto con il latte, il pane e in strada con i compagni di giochi e di scuola, per cui per me il dialetto è stata la mia prima e reale identità, riconosciuta da tutti come io riconoscevo quella degli altri nati e cresciuti nei borghi che ci hanno visto piangere, ridere e crescere. (oggi via Dalmazia, Borgo Valorio, Via Corso Corsi, Via Saffi, Borgo delle Colonne e Borgo Retto e la Parochja ‘d San Bendètt).